テーブルウェア・フェスティバル2015が東京ドームで2月9日(月)まで開催されていました。 全国の窯里から大勢の窯元さんなどの焼き物の関係者が特徴ある焼き物を展示・販売しています。 全国の焼き物好きには、興味あるイベントの一つですが、テーブルコーディネーションの提案や塗りものなど焼き物以外の工芸品の展示も楽しめます。

日常使いの食器からテーブルセッティングが豊富に展示されていますので、やはり女性が多いですね!!

3月には福岡で「陶磁器フェア」も予定されています。 これから温かくなると全国で焼き物まつりも始まりますので、楽しみですね。

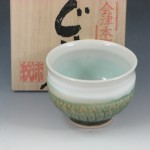

【陶のぐい呑や】店長の運営サイト :

* 全国の酒器ぐい呑専門の通販店

* 新・陶の酒器 探索

* 陶のぐい呑やYahoo店